El clan del Golfo (III)

Andy es un joven que sufre el hastío de vivir en Cuba, siente que se ahoga, que cada día su vida se reduce y su futuro importa menos. Está en un punto de inflexión en el que sabe que tiene que hacer algo para escapar, de lo contrario su vida nunca será diferente. La solución que encuentra es drástica, pero es su única salida.

«El clan del Golfo» es un cuento largo que he decidido publicar en 5 entregas, esta es la tercera.

1:00 pm

Cuando en algunos estómagos se despierta el hambre y otros ni siquiera pueden ver la comida, el sol, detenido en el cielo les revienta la cabeza. Con gorras, sombreros, gafas y hasta capuchas invernales, las 24 almas a bordo escapan del sopor del día tomando pequeños sorbos de agua, comiendo fragmentos de carne seca. Todo es común, todo es de todos, pero hay que racionar las cosas, nadie puede querer matar la sed de un golpe, ni llenarse la panza para apacentar el rugido. En un pequeño banquito al lado del motor, Andy cumple su turno sacando agua, con una cacharrita plástica y con un cubo al lado. Tal cual como si fuera hora del baño en Cuba el moreno de poco en poco recoge, vacía y repite. Detrás le toca a Sofía.

El día se siente en pausa. Hay poco viento. El humo que sale del motor se ha estancado entre las paredes de la lancha, los de atrás han resistido bien las primeras horas del viaje, pero aquel olor intenso a petróleo quemado que caliente se mete en la nariz y los ojos, trae llorando a varios y a dos o tres con falta de aire. Después de la pandemia mucha gente quedó débil, la falta de comida, las largas jornadas, las caminatas al sol, había aflojado a medio país. Ahora que muchos atravesaban Centroamérica montados en camiones de carga, expuestos a la intemperie, haciendo marchas de 12 horas, les gritaban a los nuevos que iban a enfrentarse al mismo peregrinar «coman frijoles para que aguanten». Andy y Sofía nunca tuvieron suficiente para utilizar esa ruta. Los coyotes pedían mucho, y no tenían nada que valiera tanto.

Pero el nivel de peligro era casi igual, los rumores llegaban de todas partes, incluso de vez en cuando lo anunciaban en el noticiero. Los que escapaban tenían que enfrentarse al más arduo camino de sus vidas, de 10 a 15 días atravesando selvas, escalando montañas, escurriéndose de la policía como prófugos. Los secuestros del Clan del Golfo abundaban. Los que escogían la ruta del desierto se morían de sed, como lagartijas patisecas tiradas bajo la mirada incesante de las auras. Los que se iban por el Río Bravo se ahogaban y a los días aparecían como zapos hinchados. Por cualquier vía que fuera, siempre del otro lado de la frontera unos gringos con acento tejano y una malas pulgas del demonio, disparaban a los chaparritos con sus rifles de asalto; y los cubanos que siempre se han diferenciado bien del resto de Latinoamérica llegaban traumados, porque cuando justo iban a cruzar una bala aparecía de algún lado, y al guatemalteco indígena que había hecho todo su viaje descalzo, que tenía cinco hijos en casa y una mujer iletrada, le terminaban volando la cabeza, y allí quedaba el pobre chaparrito, a 500 metros de la frontera gringa pudriéndose bajo la mirada de otros migrantes.

Pero el negocio con el mar es bastante parecido. En el estrecho abundan los tiburones, las grandes siluetas blancas que más de una vez se han alimentado de balseros. Los traficantes de drogas que con sus lanchas rápidas de hasta cuatro motores fuera de borda parece que vuelan sobre el agua y cargan kilos y kilos de cocaína, marihuana y cuanto polvo mágico esté dando resultado en el mercado. Hombres provistos de rifles automáticos. Y por si fuera poco están las tormentas, los vendavales que estremecen hasta los principios del mundo. Las olas gigantes, las marejadas, las corrientes oceánicas, el sol, la sed, el hambre; y las trombas que conectan al mar con el cielo, la espiral continua que saca agua, peces y cuanto bicho se tope aquel tornado de los dominios del agua. La única ventaja es que los balseros siempre han dependido de Dios y sus chalupas maltrechas, nunca han hecho falta diez mil dólares para pagar a un coyote, ni mucho menos gastar otro par de miles en pasajes de avión.

Andy llena su cubeta y piensa entonces en sus últimos días en La Habana, y en sus lujosos paseos por 5ta Avenida, donde el siempre endiosado Kcho en los últimos años le había dado por poner botes de hierro fundido, y hacer figuras de Cristo crucificado en un mazo de remos, para después decirle a todo el mundo, que ese es el Cristo de los balseros, como si él fuera un ángel o tuviera suficiente autoridad moral como para darle a los viajeros una figura a la que adorar. Andy piensa que el Cristo en el que él ha creído ya no está en una cruz en la colina del Gólgota, mucho menos anclado en esos cuatro palos que había dado como referencia el artista hereje, Cristo está al lado de él, sosteniendo su cuerpo agotado, dándole fuerzas a sus brazos que temblorosos siguen sacando agua. Está convencido que Cristo ha estado con cada alma que ha pedido compañía para el viaje. No en esa cruz, que un artista fanático de Marx ha tergiversado, para poder decir después, que él se sensibilizaba con los desaparecidos.

Sofía de pie al lado de él lo saca de sus cavilaciones, el cielo se ha puesto gris, y la figura de la hermana se confunde con las nubes. Ella sin decir nada le quita de los manos el cubito de plástico, se sienta en el suelo de la lancha y comienza su ciclo. No le importa que sus piernas se le mojen, no le importa que el agua caliente se le meta entre la ropa y les estremezca el principio del cuerpo, ese que tiene entre las piernas.

Andy siente una fatiga que lo domina, salta entre los pasajeros y busca su sitio al lado de Gustavo, que con cara de tormento sostiene el timón.

— ¿Estás cansado viejo? —Andy le pregunta.

—No puedo más —el marinero alza su espalda encorvada—. Duerme un rato muchacho, recupérate… en un rato esto es tuyo.

Sin más ninguna palabra todos se mantienen estáticos, tirados en sus sitios, durmiendo, desplomados, con el cuerpo hirviéndole en calor y fatiga. En ese momento saben que están a mitad de camino, en algún lugar del estrecho, adentrándose al golfo. Haciendo el bastón pronunciado que todos los que han hecho este viaje dicen que hay que hacer. La vastedad del mar los tiene abrumados, todo es un azul y cielo, mar y azul.

La mujer que antes había gritado y se había estremecido pensando que iba a morir ahogada, ahora que el día cae y el agua sigue entrando, se mira en medio de la tarde ennegrecida, en el ejercicio continuo de sobrevivir al mar, sintiendo como el bote avanza, pero de una manera tambaleante, como si fuera a hundirse en cualquier momento. Tiene miedo, uno paralizante, uno que le produce temblores internos en el cuerpo, que poco a poco van creciendo hasta mutar a un breve palpitar, y de ahí a un estremecimiento que la pone rígida. Tiene convulsiones.

Mercedes cae inconsciente al suelo, al charco de agua salada, y allí comienza a sacudirse como un pez acabado de coger, y los ojos se le ponen fijos y grandes, y por la boca le sale espuma. La ropa se le empapa, aspira algo de agua, y comienza a sonar como si le faltara el aire, mientras choca contra el metal del bote de una manera tan fuerte que le brota sangre de las heridas.

Nadie se ha dado cuenta de que la pobre mujer está a punto de morir, porque el sonido del motor ha opacado cualquier otro ruido. Solo Andy despierta de su sueño ligero cuando en la última sacudida de Mercedes, esta le mete la cabeza desnuda a uno de los pernos sobresaliente y muere al instante, dejando un charco rojo que pronto se filtra entre las grietas del mar y alerta a los tiburones.

—¡Mercedes! —todos despiertan con el grito.

Gustavo haciendo un esfuerzo sobrehumano se endereza, el humo constante le ha ennegrecido la cara y le ha provocado una tos molesta. Los balseros a medida que despiertan de su letargo gritan y enmudecen ante el cuerpo sin vida de Mercedes. Carlos salta entre la gente hasta llegar a la muerta que, empantanada en sangre y agua salada, yace de lado, con los ojos fijos en el fondo de la lancha y la cabeza aun aferrada al perno. El líder lentamente se acerca al cuerpo y palpa el cuello buscando pulso, pero solo encuentra una inercia calurosa. La sangre de Mercedes habrá que sacarla junto al agua que se cuela, casi toda se le ha escapado del cuerpo.

—¿Qué fue lo que pasó? —Carlos mira al grupo.

—Mercedes era epiléptica. —Una voz de mujer masculla palabras en las que no se siente dolor, ni tristeza, solo desidia.

—Yo la vi cuando se estaba sacudiendo en el piso. —Andy alza la voz para hacerse escuchar. —Pero ya la vi en la última…

—¿Y ahora? —es la pregunta que surge casi a coro.

— ¿Y si la echamos al mar? Es menos peso en la lancha. —El Chino, que esta ese momento no había dicho una sola palabra, suelta aquella nube de juicio que de solo oírla a los otros balseros se les remueve el mundo, y el miedo a terminar muertos y enterrados en el mar siendo comidos por tiburones les late en la cabeza.

—¡Dios perdona esa boca! —mascullan las mujeres.

—Si «La niña» nos ha aguantado hasta aquí, seguirá aguantándonos a todos… vivos o muertos. —Gustavo habla como si estuviera dictando una sentencia.

Carlos asiente con la cabeza, abre un fragmento de lona y cubre a la muerta. Sabiendo que solo podía hacer él mismo la tarea más difícil de todas, coge el cubo y la cacharrita plástica, se sienta en el banquito y en un movimiento rítmico comienza a recoger el agua rojiza con fragmentos coagulados y pegajosos que caen al cubo como si fuera gelatina. Aunque el sol ya no está fuerte, y el cielo grisáceo cubre todo, el olor denso de la sangre invade ese pequeño espacio en el que 23 almas sobreviven al mar.

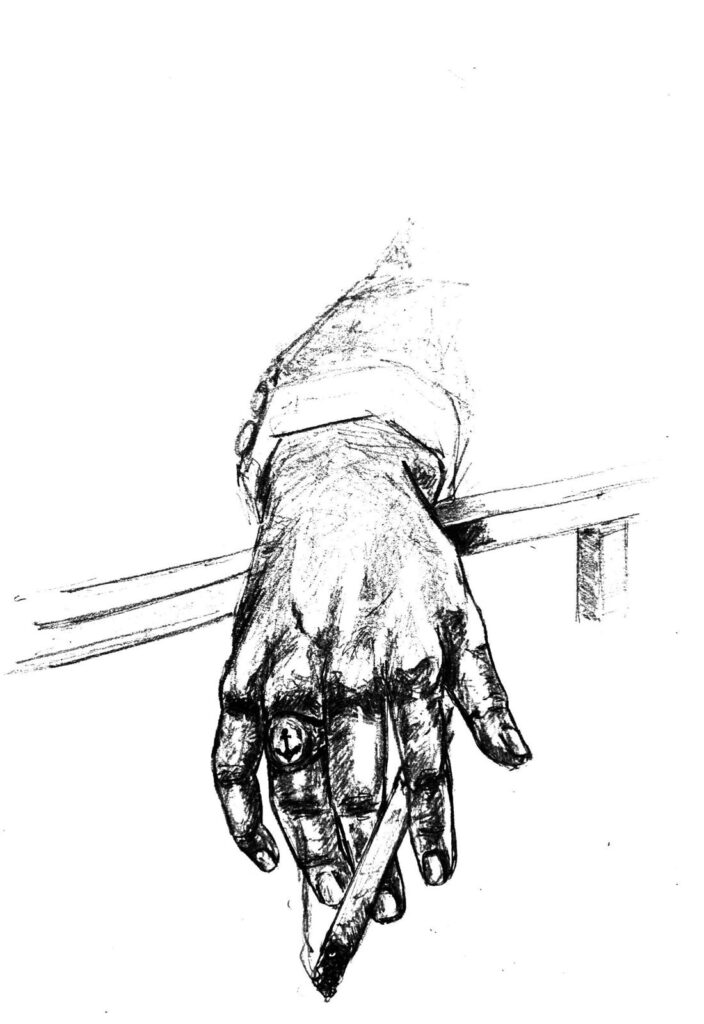

Gustavo, consciente de que ya no le quedan fuerzas, espera a que todos se conformen con la muerte, y cuando el vaivén de las olas vuelve a producir el efecto de letargo entre la gente, el viejo toca el hombro de Andy y como si aquel ritual de cambio de mando se hubiera estado haciendo durante años le dice:

—Te toca. —El moreno abrumado recibe el timón.

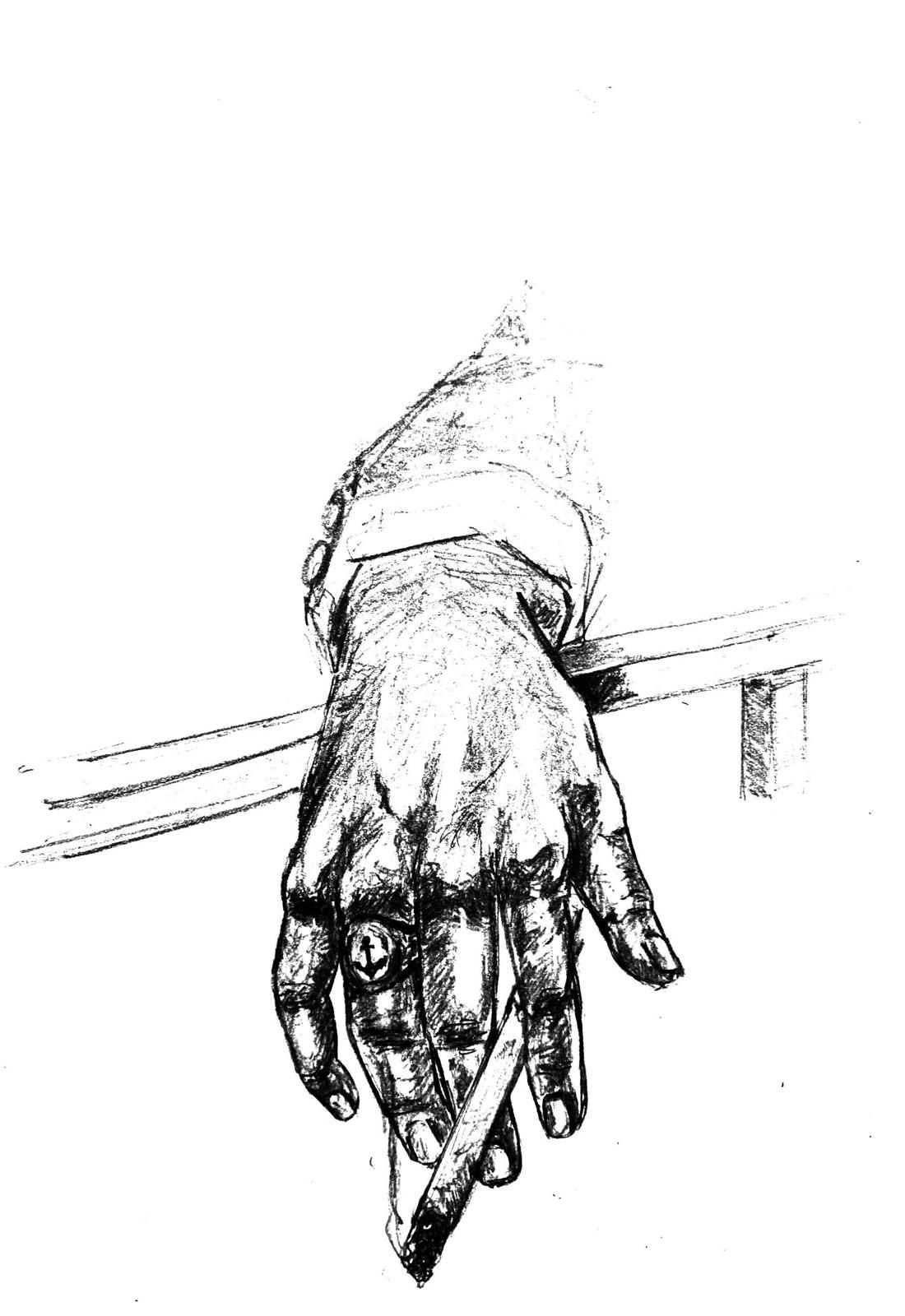

Las manos arrugadas se retiran y cuando Andy se pone en el asiento de Gustavo, le dedica una mirada de nostalgia a lo que han dejado atrás. Pero no hay nostalgia, solo mar y tiburones, que vienen siguiendo el rastro de la muerte.