El clan del Golfo (IV)

Andy es un joven que sufre el hastío de vivir en Cuba, siente que se ahoga, que cada día su vida se reduce y su futuro importa menos. Está en un punto de inflexión en el que sabe que tiene que hacer algo para escapar, de lo contrario su vida nunca será diferente. La solución que encuentra es drástica, pero es su única salida.

«El clan del Golfo» es un cuento largo que he decidido publicar en 5 entregas, esta es la cuarta.

7:00 pm

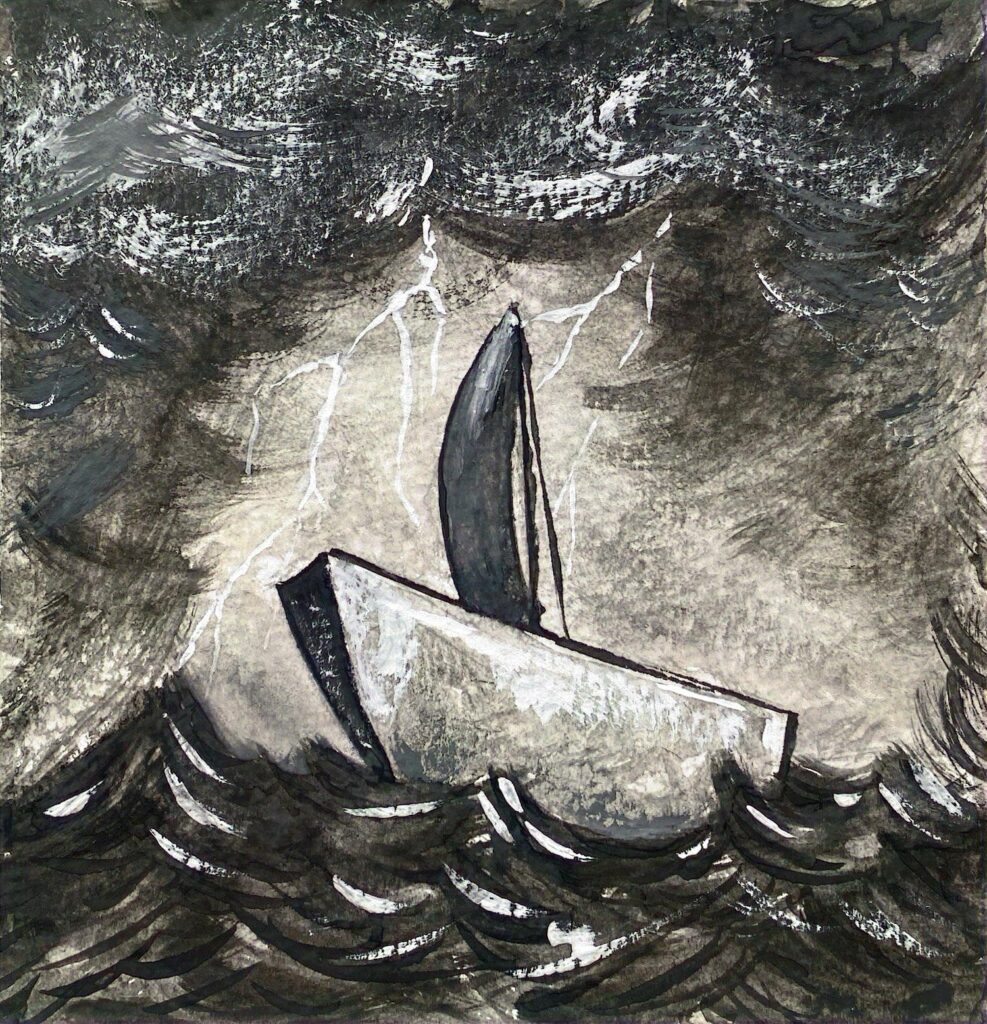

Con la noche cayéndoles encima, Andy se da cuenta que una nube los viene siguiendo, el gris del cielo se ha transformado en un negro intenso por el que, a destiempo, destellos de luz recorren y dibujan venas luminosas en la tormenta que se les avecina. El viento se ha tornado serio, y el oleaje comienza a crecer. Los tiburones que llevaban un par de horas siguiéndolos, cansados de no encontrar el origen de la muerte se han dispersado.

Andy temeroso de que naufraguen acelera la lancha, pero huyen de una tempestad que los viene cazando desde Cuba, porque de la Isla escapan hasta las tormentas y las nubes. Se dice por ahí, que ni siquiera el cielo favorece las malas ideas. Lo único bueno que siente el muchacho, es que con el aire virado los escapes del motor ya no le dan de frente. Ya no tiene dióxido de carbono metiéndosele en el cerebro, nublándole el juicio.

—Dios mío ayúdame —lanza el muchacho una oración, una imperceptible, un ruego solo para Dios.

Los truenos ya comienzan a escucharse más fuertes, más cerca. Perecen un toque de tambores, porque el sonido se va metiendo en el pecho y de buenas a primera los balseros tienen la tormenta en el corazón. El grupo se da cuenta que ya han sido devorados por las nubes cuando una llovizna choca contra los cuerpos, el metal y el agua. El cielo se cierra sobre sus cabezas, y la luz, la escaza luz que le va quedando a la tarde desaparece para siempre en el horizonte, dejándolos a merced de la furia de los mares.

El ir y venir parece de una montaña rusa, el mar revienta las olas contra la proa, y los de atrás ven a sus compañeros arriba, y después ellos se elevaban viendo perderse el frente de la lancha, sintiendo un salto en el estómago, tan potente que los vómitos llueven. Los de atrás ven como la propela queda fuera del agua, y como si fuera una película en cámara lenta, ven como se relentiza las revoluciones del motor y las aspas se mueven impasibles, teniendo solo a su favor el impulso en el aire.

Andy con el cuerpo temblándole por dentro, mira el timón en su mano. Nunca se había visto con aquella especie de palanca larga que definía la vida de tantas personas. Las manos las tiene tan sudadas que pronto confunde su miedo con agua, y tratando de esconder también el pánico que le sale de los ojos ve de retazo y entre la mar picada una punta blanca que bordea las olas.

— ¡Viejo! ¡Viejo! Agarra esto —el muchacho trata de despertar a Gustavo.

Pero Gustavo duerme, duerme profundamente porque lleva sin hacerlo una semana y ni siquiera el fin del mundo puede ser capaz de levantar aquel cuerpo.

—Sigue tú, yo no puedo —es lo único que logra responder el anciano.

Pedrito viendo la escena, se aferra al metal y se arrastra hasta llegar al timonel y su suplente. Los truenos ya no dejan oír nada, las explosiones estremecen la mar. Los relámpagos son las venas del mundo, y sobre la cabeza de los balseros se ven los rayos yendo hasta los confines de la tormenta; aunque algunos quieren unirse al mar y golpean la punta de las olas.

— ¡Estamos muy adentro en el golfo! ¡Tenemos que volver!

Andy escucha los gritos del navegante, y lo ve con la pantalla de su equipo encendida alumbrándole el rostro, burlando la noche. Ve a la gente aferrada a las sogas de seguridad, están empapados, temblorosos. Ve también a la muerta, que rueda por el piso de la lancha como si fuera una pelota.

— ¡Hay que volver! —Pedrito se aferra a una de las sogas.

Una ola los choca de lado, y una buena cantidad de agua entra a la lancha. Carlos cuando se percata de que es Andy quien está al timón vocifera algo, pero el retumbar del cielo cubre sus palabras. A la larga después de mucho gritar, timonel y navegante entienden que pregunta por Gustavo, a lo que los dos muchachos hacen el gesto del muerto, una línea imaginaria a lo largo de su cuello.

Carlos que ni siquiera puede levantarse de su sitio, se conforma con su destino y afronto que dentro de unas horas estará ahogado en algún lugar del Atlántico, pero los demás cuando no ven al viejo marinero haciéndole frente a la tormenta, el grito común es tan grande que logra escucharse entre los truenos.

—¡Suelta eso!

Es un chillido continuo pero que no trasciendo, el cielo explota a cada segundo, destellos de luz impactan las olas, y la lluvia parece la sangre del mundo que se escapa del cielo y ahora empapa a los inmigrantes. Las olas los levantan y los dejan caer, los tornillos y remaches crujen. En el pronóstico no habían anunciado tormentas en el estrecho de la Florida, pero aquella tempestad era la prueba que todo podía cambiar de un segundo a otro.

Andy mira a las nubes, entrecierra los ojos mientras la lluvia le empapa la cara, y se da cuenta del patrón circular del cielo, de que las nubes avanzan como si fueran un huracán, pero cómo podía haberse formado un huracán en menos de 24 horas. Quizás aquella tormenta no había salido de Cuba, quizás no los había perseguido, quizás el huracán había saltado del sueño del bosque, o la lechuza la había traído. Pedrito que hasta ese momento se había mantenido cercano para dar las indicaciones de qué curso seguir, se percata de que hay mediciones raras en el equipo. El muchacho a la vieja usanza le mete un par de golpes contra la palma de su mano, pero la pantallita parece no acotejarse. La imagen tiembla, se escurre entre los campos electromagnéticos. El navegante entre vaivenes saca de un bolsillo una pequeña brújula, que como el equipo de manera errática da vueltas y vueltas sin encontrar el norte.

No hay rumbo. Andy lo ve, cuando la pantalla está encendida, cuando un rayo traza las venas del mundo. Ve a Pedrito luchar con los equipos, y el colega no le ha dicho nada, pero ya sabe que no hay dirección. Los otros viajeros aferrados a las sogas de seguridad ni siquiera se percatan de que están perdidos, de que es un huracán lo que los ha tragado, de que no hay rumbo que seguir porque todo está roto. Ellos están simplemente ahí, con la cabeza entre las piernas, hechos un uvillo, aferrados a las sogas.

En ese momento una ola eterna los levanta, y cinco metros más arriba cuando todos siguen con las cabezas embutidas en las piernas, Andy agarrado al timón, limpia sus ojos porque detrás de los confines de esa ola hay un centro, un ojo de huracán en el cual se ve el aleteo de una lechuza. Un rayo revienta en el mástil de madera y la vela recogida cae al mar junto con el palo. Las cosas comienzan a caer por la borda, y la muerta cae también. La punta de aleta blanca que hasta ese momento se había mantenido distante pero visible, se sumerge y como si fuera un submarino nuclear, se ve como surca bajo ellos, lista para alimentarse.

Carlos desde su punta ve la mordida que destroza la carne, tanto que un pedazo de pie sale a flote.

Andy acelera el motor y cuando la propela toca agua enseguida parte las olas al medio y el bote se encamina al claro, al centro de la tormenta, pero cuando llega ahí no hay lechuza, ni gaviota ni visión de un ave, solo un tremendo túnel de luz que los conecta directo con el cielo. Un claro de tormenta en el que el mar apenas sí se mueve, y las paredes son densas cortinas de lluvia por las cuales chorrea al mundo toda el agua de los cielos. Los demás pasajeros cuando ya no sienten el vaivén tremendo asoman la cabeza, y con mucho celo observan que los rayos no estén cayendo sobre ellos. Increíblemente se ven hasta las estrellas pálidas.

— ¿Dónde estamos? —Carlos se encuentra así mismo de pie y gritando en la proa del bote.

Andy se quita la capucha de la cabeza, mira alrededor y se seca la cara con la manga del impermeable.

—No sé, parece un ojo… el ojo de un ciclón —dice.

—Pero en el pronóstico nunca vimos que hubiera un ciclón. —Una mujer temerosa levanta la cabeza mientras aprieta su pelo que chorrea agua.

—Tiene que ser una visión… o un sueño –lanza al aire una voz aislada.

—¿Y la muerta? —Pedrito escanea el piso del bote buscando el cuerpo.

—Se cayó al mar —Carlos con el tono más sereno responde. —Creo que un tiburón se la comió.

—¿Pero no era qué los tiburones les huían a las tormentas? —la mujer que se apretaba el pelo mira a babor.

—Afuera sigue la tormenta —la misma voz aislada acota.

Andy suelta el timón por un momento y se pone de pie. Con los ojos achinados, tratando de aguzar la vista lo más posible mira alrededor, pero no ve nada, solo una negrura intensa en la que olas enormes se levantan y derrumban, solo unas blancas venas por las cuales va toda la energía del mundo.

—Tenemos que seguir aquí —dictamina el muchacho. —Sea lo que sea este hueco en el que estamos, le seguro es que aquí no nos va a pasar nada.

Todo el mundo asiente. Carlos aun de pie aprueba con la mirada la decisión del muchacho y se acomoda en su pedacito a esperar; a esperar que todo pase. La gente está tan desconcertada que nadie llora por la muerta, doblemente muerta. Nadie siente atravesado en el pecho un sentimiento de culpa. Nadie piensa en la familia, o en los hijos de ella; nadie piensa en el dolor que va a trascender fronteras. Por ella es que se deberían echar flores al mar, no por un hombre del que no se tiene certeza si esté muerto.

Andy se sienta también y vigila, vigila una y otra vez. Gustavo sigue tirado a su lado, durmiendo. Pedrito en la esquina del bote combate una y otra vez con el equipo que no da señal, que no se ubica en el mapa. El navegante mira al timonel y le confirma que todo está muerto. Están por su cuenta, solo saben la última posición real que tuvieron. Solo saben que concretaron el bastón y que la tormenta los pilló cuando tenían curso a Key West.

—Pedrito ven acá —Andy no necesita levantar mucho la voz.

El navegante se acerca.

—¿Qué podemos hacer? ¿Para dónde cogemos? —Andy se acerca al oído de su compañero.

—No sé, compadre, no tengo idea. Lo mejor que podemos hacer es tratar de salir de esta tormenta y afuera guiarnos por las estrellas…para al menos saber el norte…

—¡Pero sabiendo el norte todo está resuelto! —Andy exclama.

—Casi casi —Pedrito sonríe.

El timonel cambia la cara y suelta:

—Lo complicado es salir.

Se puede ver afuera como las olas enormes se levantan y caen, como la lluvia es tan densa que corta el oxígeno y se siente por momento que todo el aire se ha transformado en mar y lo único que tienen los pulmones de los balseros es agua. Un agua que te cubre, y que si la dejas puede transportarte al fondo del mar para allí yacer junto con los otros miles de balsas, con los otros miles de víctimas.

—Hay que esperar… no queda de otra. —Pedrito dicta su sentencia y vuelve a su sitio.