La basura de España

Termino de trabajar a las 2 la madrugada. Mi reciente posición de camarero en un café que se aferra en ser noctambulo me obliga a sonreírle a la noche como le sonreiría a una mujer. A veces hay mucha gente, a veces hay poca, es relativo. Están los que pasan camino a las discotecas en la calle de los vinos, los más jóvenes que acaban de salir de la adolescencia, los universitarios, los sin patria que vagabundean la noche, están también los que buscan una terraza porque la noche está fresquita y les da claustrofobia estar entre 4 paredes, y los que ya van en retirada pero la juventud en pena les demanda una última copa en un lugar más tranquilo, o un café con leche antes de irse a dormir.

Los veo a todos, trato de entenderlos, de construirme una idea de quienes son, aunque muchas veces no me da tiempo por el ajetreo. Pero lo que nunca falta son mis cavilaciones durante el cierre, los movimientos maquinales que me dan la oportunidad de analizar el día, de conectar algún gesto con un recuerdo.

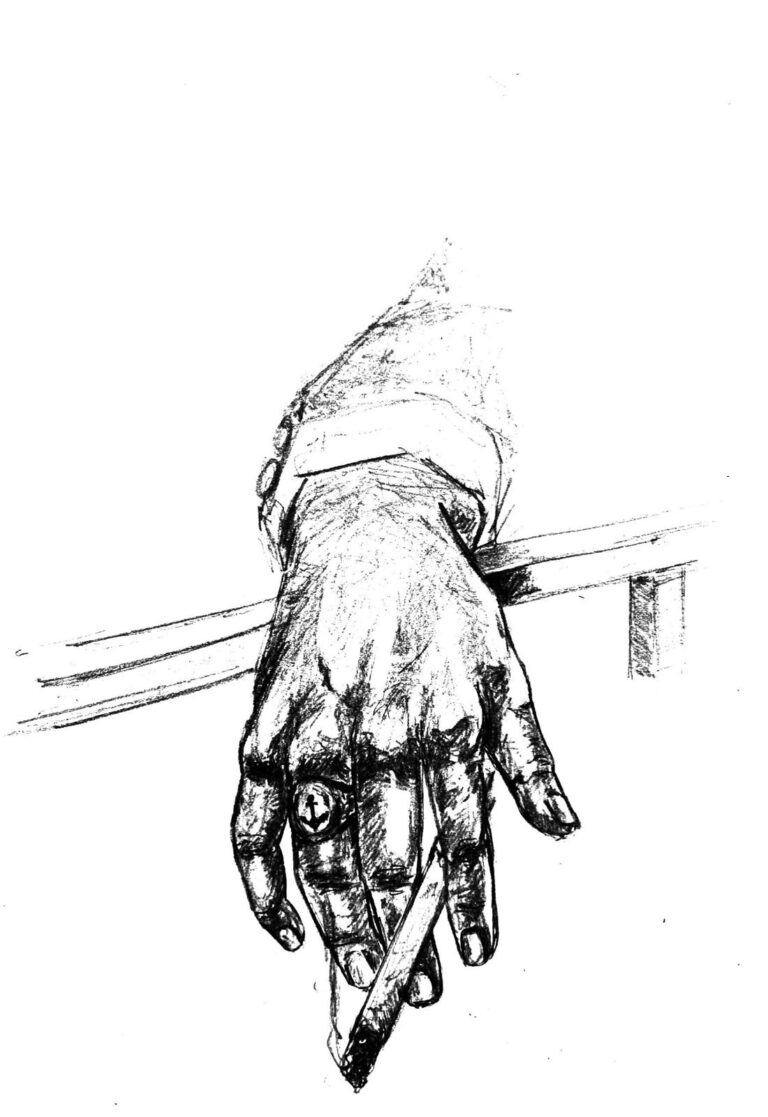

Me pasó “la otra noche” cuando saqué la basura, una bolsa negra en una mano y un montón de cajas desarmadas bajo el brazo. Uno cuando está en esas funciones es inexistente, una suerte de fantasma que transita la calle, nadie te pone atención, solamente existe la basura que la gente evita tocar. Caminando la media cuadra que me separaba de los contenedores, aquel roce de los cartones en mi brazo me hizo recordar cuando en la secundaria, solía vender materia prima. Guardaba latas y cajas de cartón, las acumulaba y luego cuando tenía al menos tres sacos llenos y un buen bulto del material vegetal, me iba hasta el punto de compra de la empresa de recuperación. Era mi forma de tener dinero para las vacaciones.

Los escasos 500 pesos de mi madre en ese entonces eran nada, todo se le iba en comida, en las necesidades de la casa, o en un par de zapatos para que fuera a la escuela. Ya la vida era demasiado dura como para que yo reclamara algo. Entonces, en paz con mi realidad, cargaba los sacos en mi bicicleta y subía la loma que moría en la rotonda de La Victoria, porque allá arriba estaba la caseta, un almacén y una pequeña oficina.

En una ocasión, unos muchachos de mi secundaria, dos años mayores que yo, me vieron y haciendo uso de la maldad habitual de los adolescentes, gritaron a voz en cuello que yo estaba recogiendo latas y cartón para ganar dinero, y yo lo negué, como Pedro negó a Jesús. Me inventé una excusa, dije que aquello era para “una cosa” y seguí mi camino mientras ellos se reían. Pero lo que no hice fue soltar mi tesoro, deshacerme del dinero que aún tenía forma de aluminio y papel.

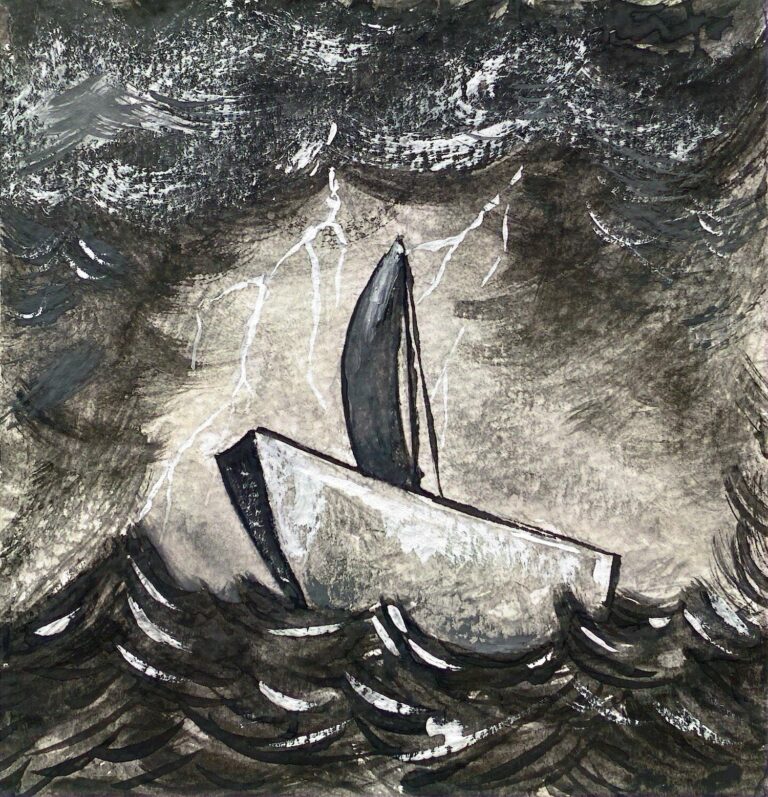

“La otra noche” ese fue mi golpe de recuerdo, regresé a la casa pensando en aquella historia, en los muchos años que habían pasado, y en el papel que debieron haber jugado aquellas materias primas para que yo terminara en Europa, paseando por una calle española, cruzando un puente romano.