Dos días de vacaciones y dos pullovers de vuelta

Me despidieron a las 3:39 de la tarde, casi cuarenta minutos después de la hora en que mataron a Lola, pero antes que sonaran las campanadas en la Catedral de San Martín. Se suponía que mi aparición en el café esa tarde era rutinaria: llegar, cambiarme y trabajar, pero mi jefa, aferrada a su bolso y conversando con el otro camarero, no discutía detalles técnicos ni impartía orientaciones para el turno de la tarde noche, me esperaba evidentemente sobrecogida, con una expresión dócil.

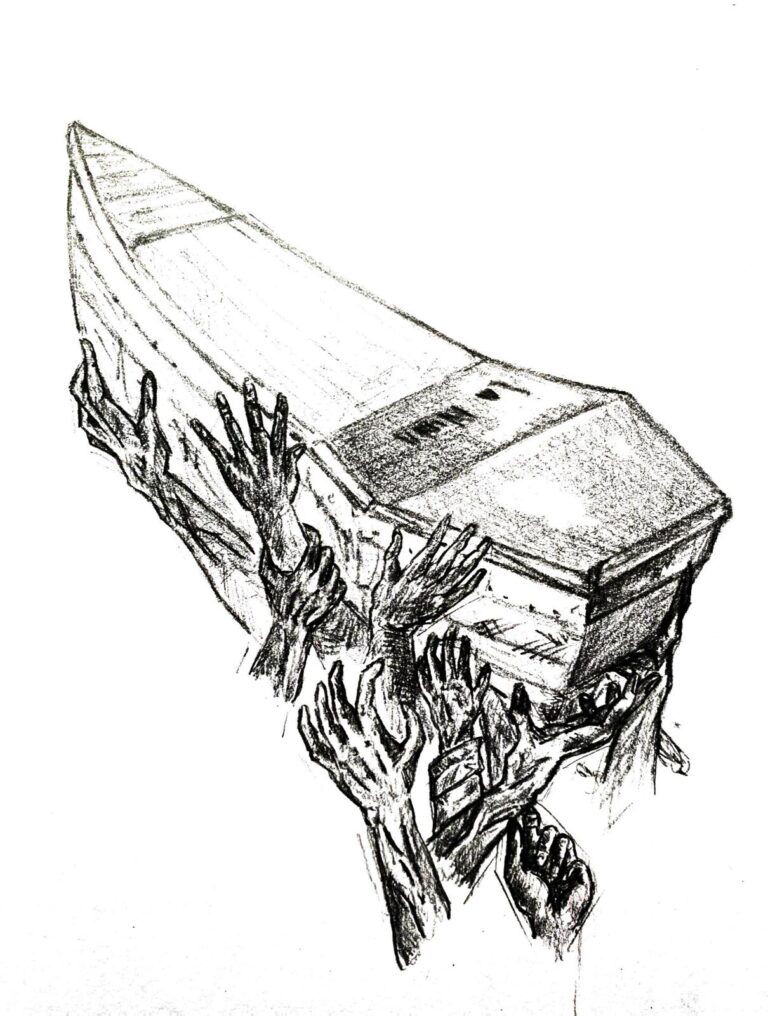

Saludé y seguí camino a la cocina-almacén con la intención de cambiarme la camisa por el pullover de trabajo, pero su voz endeble me llamó y respondí siguiendo sus pasos hasta una de las mesas ocultas, esas donde los ojos rara vez suelen posarse. Me invitó a sentarme y pronunció acto seguido una serie de palabras estrepitosas que cayeron sobre mí como las cataratas del Niagara, y con el mismo estruendo que el derrumbe del Muro de Berlín. “Lamentablemente tenemos que dejarte ir… ya no facturamos lo mismo…tenemos mucho personal” y a eso le sumó un poco del discurso de la lástima, donde alegó entender que yo necesitaba el trabajo, pero no podía continuar. Quizás yo también debí haber asumido el mismo discurso de la lástima y dejar algunas palabras en caída libre, pero no, solamente me quedé en silencio y asumí lo irremediable.

Tras decirme cuánto lo sentía y mostrarme una nómina con mi finiquito dijo que mi correspondiente día de descanso y el día de despido los había contado como “vacaciones”. El asalto era a punta de pistola. En mi mano izquierda aún estaba el pullover blanco, de baja costura, suerte de uniforme que alcé en ese instante. «¿Qué hago con esto?» le dije, a lo que ella respondió «Déjalo, y trae el otro cuando puedas». Entregué aquel pedazo de tela y recordé a Cuba, cuando en los desfiles del primero de mayo los del sindicato repartían camisetas e igual te decían «me lo traes mañana».

Me levanté, fui nuevamente hasta la cocina-almacén, tomé mi mochila y mientras me encaminaba a la salida ella me dijo «si la situación mejora te llamaré de nuevo» y el otro camarero susurraba «suerte». Como si la suerte rodara por las calles, como si las llamadas estuvieran a la orden del día.

Miré al cielo y las campanadas de la catedral bordearon mi cuerpo y se expandieron por la ciudad, en la distancia vi un avión, y una idea vino a mi mente: «quizás “Up in the air” esté George Clooney, camino a despedir a alguien más».

Me encanta,tus historias son alucinantes,que el exito aderezado de mucha fortuna llegué pronto a ti.

Atentamente

María Soto Quintero – González

(MarSo Quintero)

Excelente texto que impacta por la transmisión de tus emociones y las imágenes que ejemplifican de forma muy evidente las realidades que experimentas. Aunque la suerte no ruede por las calles deseo que en algún recodo del camino puedas encontrarla porque en verdad ella es loca y a cualquiera le toca. Un abrazo.